公開:2025年7月10日

13分で読めます

【DevOpsDive2025レポート】AIはソフトウェア開発ライフサイクル全体にAIを適用することで、未来の開発が見えてくる

2025年5月20日に開催した「GitLab DevOpsDive2025~セキュアなAI活用を実現する3つの方法とは~」のイベントレポートをお届けします。

GitLabは2025年5月20日、東京・新宿の109シネマズプレミアム新宿において、「DevOpsDive2025」を開催しました。新宿ミラノ座の跡地に建つ複合施設にあり、プレミアム映画館として名高い会場のワンフロアを貸し切り、来場者の皆様にはポップコーンとジュースをサービス。映画鑑賞気分でイベントを楽しんでいただきました。

会場の様子

振り返れば、昨年のイベントは観世能楽堂で実施して、大好評でした。GitLabは、全世界でオフィスを持たない企業として知られていて、全員がリモートワークです。社員とお客様、デベロッパーの皆様と直接触れ合える機会ですから、自分たちにとっても参加者の皆様にとっても楽しいものにしたいと、会場選びから気合を入れて準備してきました。ぜひ次の機会もお楽しみに!

さて、このブログ記事では、当日の講演の模様をお伝えします。テーマは、AIです。

会場の様子

世間では、日本企業のAI活用は遅れているとされています。しかし、基調講演に登壇したAndrew Haschkaは、具体的なデータを示し、実はそうでないと説明します。Haschkaは、豪州を拠点にアジア太平洋地域を中心にGitLabのField CTOとしてユーザーのさまざまな課題に向き合っており、ユーザーの事情を肌感覚で知っているため、説得力があります。

GitLab Field CTO, Asia Pacific & Japan, Andrew Haschka

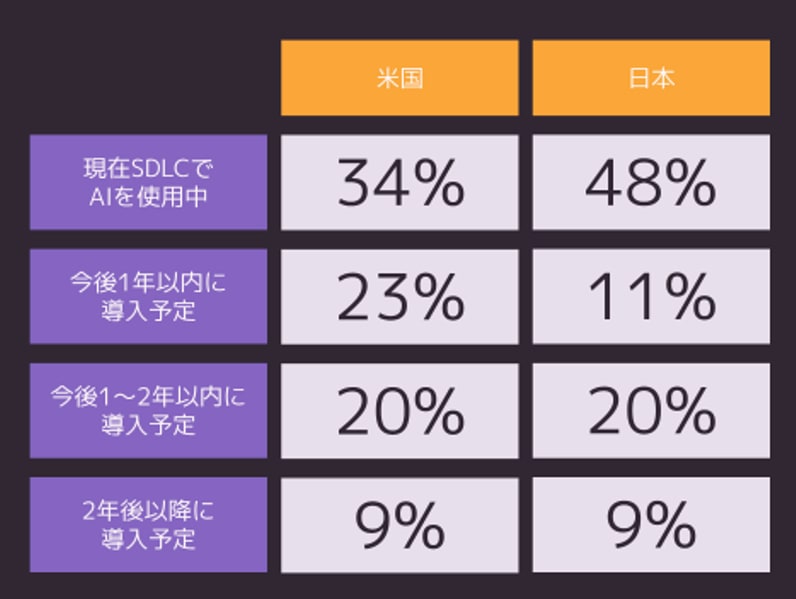

ソフトウェア開発ライフサイクル(SDLC)においてAIを使用中の企業は、米国の34%に対して日本は48%。これは世界的に見ても高い数値です。ただし、Haschkaは「数字だけを見ると良い傾向なのですが、日本のAI活用はAIコーディングの部分にとどまっています」と釘を刺します。「残念ながら、ソフトウェア開発のライフサイクル全体を通したAI活用には至っていません」。

SDLCで現在AIを使用している、または今後の導入を計画している割合

AIは、確かにコーディングをスピードアップしてくれます。一方で、セキュリティがないがしろにされてしまうリスクには注意が必要です。Haschkaは、あるインドネシアのGitLabユーザーを例に挙げました。その企業は、AIコーディングによって、開発スピードが大幅に向上し、同じ時間で完成するコード量が飛躍的に増えました。その結果、何が起きたのでしょう。コード量と同時にリスク要素が増えてしまい、脆弱性チェックに大変な手間がかかるようになってしまったのです。

Haschkaは、「ただ、このケースはまだ良い方です。コードをきちんとチェックできているわけですから。“コンプライアンス・ガードレール”が正しく機能していることが証明されたと言えます」と話します。大きな問題は、SDLCに正しくガードレールを設置できておらず、コーディングのスピードアップにより、セキュリティがないがしろにされても、それに気づかない状態のまま放置されることで発生します。

そうした事態に陥ることを防ぎ、セキュリティを担保しながらAIをソフトウェア開発に役立てるために、HaschkaはSDLCを通した3つの視点を持つ必要があるとします。まずは、SDLCを透過的に管理できる統合されたプラットフォームを持つこと。GitLabのように統合的なプラットフォームでSDLC全体へのガバナンスを効かせることが必要で、ポイントソリューションの組み合わせで運用することは難しいのです。

GitLab Field CTO, Asia Pacific & Japan, Andrew Haschka

次に、SDLCに動的なセキュリティ対策を行き渡らせること。対策における最大のテーマは脆弱性管理と依存性管理です。ライブラリやコンポーネントの依存性を可視化・管理し、セキュリティとライセンスについての承認プロセスを必要なポイントで埋め込みます。スキャンの強制実行も大切な要素で、この部分は自動化できるケースもあり、開発生産性を損なわずにセキュリティを担保することを期待できます。これらは、GitLabをSDLCのプラットフォームとして使っていれば、必要なプロセスに埋め込み、優れたガードレールとして機能させることができます。

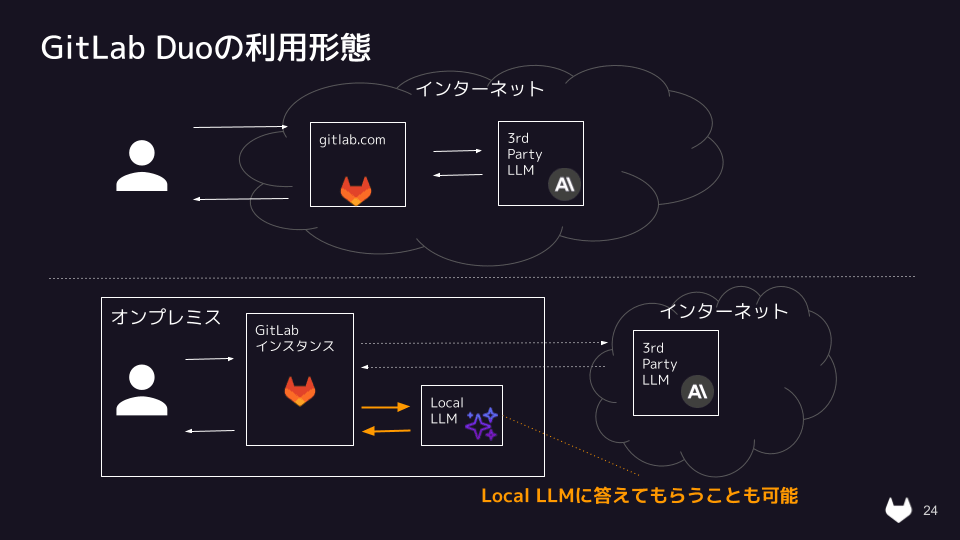

GitLab Duoの利用形態

最後に、必要に応じてローカルLLMを活用すること。ローカルLLMは、クラウドを通さずローカル環境で動作するLLMで、データプライバシーを保護できることが特長。ローカルで稼働するため、機密情報を安全に扱うことができます。GitLab Duo Self Hosted Modelsを使うことで、ローカルLLMをGitLabと連携して運用することが可能になります。

これら3つの視点を持ち、SDLCを安全に運用するひとつのやり方として、Haschkaはプラットフォーム・エンジニアリング(PE)チームが主導的な立場を担うケースがあると指摘しています。

PEチームと開発部門が密な連携を取り、GitLabでSDLCを改革

オリンパス株式会社 R&Dセンターオブソフトウェアエクセレンス, グローバル ソフトウェア開発インフラストラクチャ シニアディレクター 柳田 修太氏

続いては、オリンパス株式会社の事例講演です。同社は、内視鏡を主力に医療デバイスをワールドワイドに提供するメーカーです。そして、優れたPEチームがSDLCの改革で大きな役割を果たした企業の1つでもあります。同社のPEへの取り組みは、グローバルに展開されるソフトウェア開発の効率化、およびコスト適正化を図るためにスタートしました。

スクリーンを背後に演壇に立った柳田 修太氏は、「弊社の開発サイクルは5から10年と長いものが多いことが特徴です。そのため、プロジェクト開始時のインフラが最新でなくなるケースが多いのです」と話します。「医療機器に組み込まれるソフトウェアの開発ですから、ソフトウェアを使う前のバリデーションが不可欠になります。クラウド化されていて特定のタイミングで強制的にバージョンアップされてしまうツールは、どれだけすばらしいものであっても、弊社の開発で使用することは困難です」。

SDLCをよりセキュアにするためには、何らかのプラットフォームは必要になります。要件は、全世界でサポートしてくれるプラットフォームであること。そして、各国で異なる法規制に対応できること。さらに、自社のさまざまな開発要件への適用が可能であること。たとえば、アジャイル開発、仮想化、コンテナへの対応は当然のこと。特殊なニーズのある組み込みソフトウェアの開発プロセスにも対応できなければなりません。

オリンパス株式会社 R&Dセンターオブソフトウェアエクセレンス, グローバル ソフトウェア開発インフラストラクチャ シニアディレクター 柳田 修太氏

こうしてGitLabを選定したのですが、当初は抵抗もあったといいます。人命にかかわる医療機器の開発プロセスの改革ですから、万全を期する必要があるためです。それでも深い議論を重ね、開発部門と密な連携を取ったことで、少しずつGitLabを試してもらえるようになりました。そうして実際に成果を体験してもらったことで、開発者側からもGitLabを使いたいという声が上がってきます。

柳田氏は、「ビルドのスピードアップが大きなポイントで、並行して複数のビルドを走らせられるため、開発生産性が高まりました。統合ツールとしてインフラ管理が楽なことも、開発現場に受け入れられた理由の大きなところでしょう。開発部門との関係性も高めることができ、いまでは新規プロジェクトを中心にユーザーがどんどん増えています」と話します。

GitLabの浸透に伴ってアジャイルな開発スタイルでの活用も進み、開発スピードはさらに向上しました。GitLabでSDLCを包括的に管理できたことで運用コストを低減し、GitLab Runner(CI/CDのジョブ実行主体)を活用することでコンテナ環境における開発も大幅に効率化しています。こうしてHaschkaの指摘した3つの視点のうち、1と2は着実にオリンパスに定着しつつあります。

今後取り組むのは、3のセキュアなAI活用です。現状は、オリンパスの開発者が作ったコードをAIの学習に使わないと明記したMoUをGitLabと締結した段階。社内でリスクアセスメントを実施し、本格運用に向けた試験運用を続けています。

「AIコーディングだけをとってもローカルLLMの価値は大きい」

株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部 AI技術部 部長 加藤耕也氏

続いては、NTT DATAの講演です。NTT DATAは、生成AI活用コンセプト「SmartAgent™」を発表するなど、ローカルLLMビジネスを積極的に展開しています。グローバルで1000件超の受注実績があり、SDLCの生産性向上目標としてFY25で50%、FY27には70%を掲げています。

同社は社内でも生成AIをソフトウェア開発分野へ適用し、開発業務の効率化を目指しています。現在は、タスクの自動化を進めている段階。これは支援型AIと定義される分野ですが、次なるターゲットはいわゆる自律型AIへの進化です。自律型AIが実用段階に入れば、労働集約型産業はAI駆動型へと進化することが期待されています。NTT DATAは市場に先駆けて自律型AIの本格運用を進めることで、今年から2027年にかけてプロセスの自動化へと発展させ、さらに将来は開発業務のより広範な領域をまたいだ業務の自動化も実現させたい考えです。

株式会社NTTデータグループ 技術革新統括本部 AI技術部 市原大暉氏

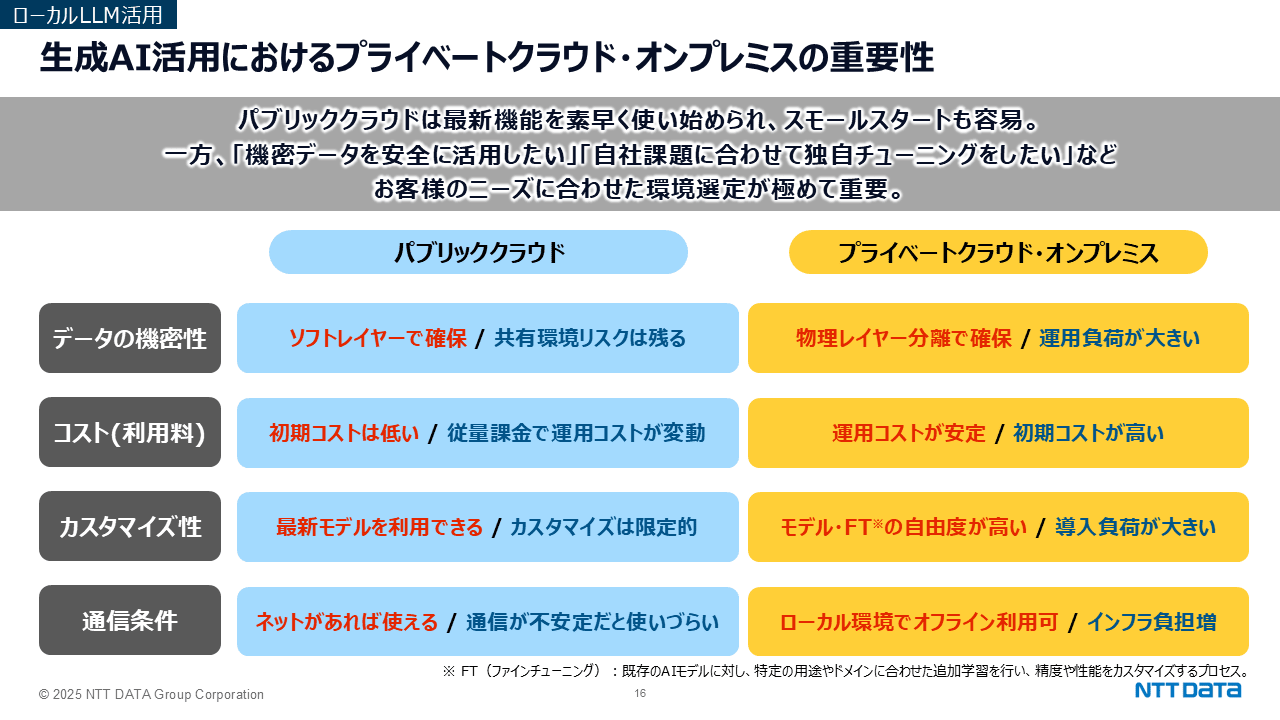

生成AI活用におけるプライベートクラウド・オンプレミスの重要性

生成AI活用におけるプライベートクラウド・オンプレミスの重要性

AIの利用範囲が拡大することに伴い、よりセキュアなAIが求められるようになります。そのためにローカルLLMの注目が高まっているわけですが、上の表に示したように、ローカルLLMにはメリットもデメリットもあります。それでも機密情報を扱うためには閉域網での開発が必須です。また、NTT DATAでは、顧客に対して独自に実施したヒアリングの結果、AIを独自にチューニングしてオリジナルな学習の方向性を定めたいというニーズが今後増えてくると見ています。これは、公共分野をはじめ、金融、製造、観光などさまざまな業種に共通するニーズです。講演した加藤 耕也氏は、「実は、AIコーディングだけをとってもローカルLLMの価値は大きいのです。そのプロセスにも強力なガバナンスを効かせられるようになりますから」と話します。同社では、すでに社内で約3,000ユーザーがローカルLLMを使って開発プロジェクトを進めています。

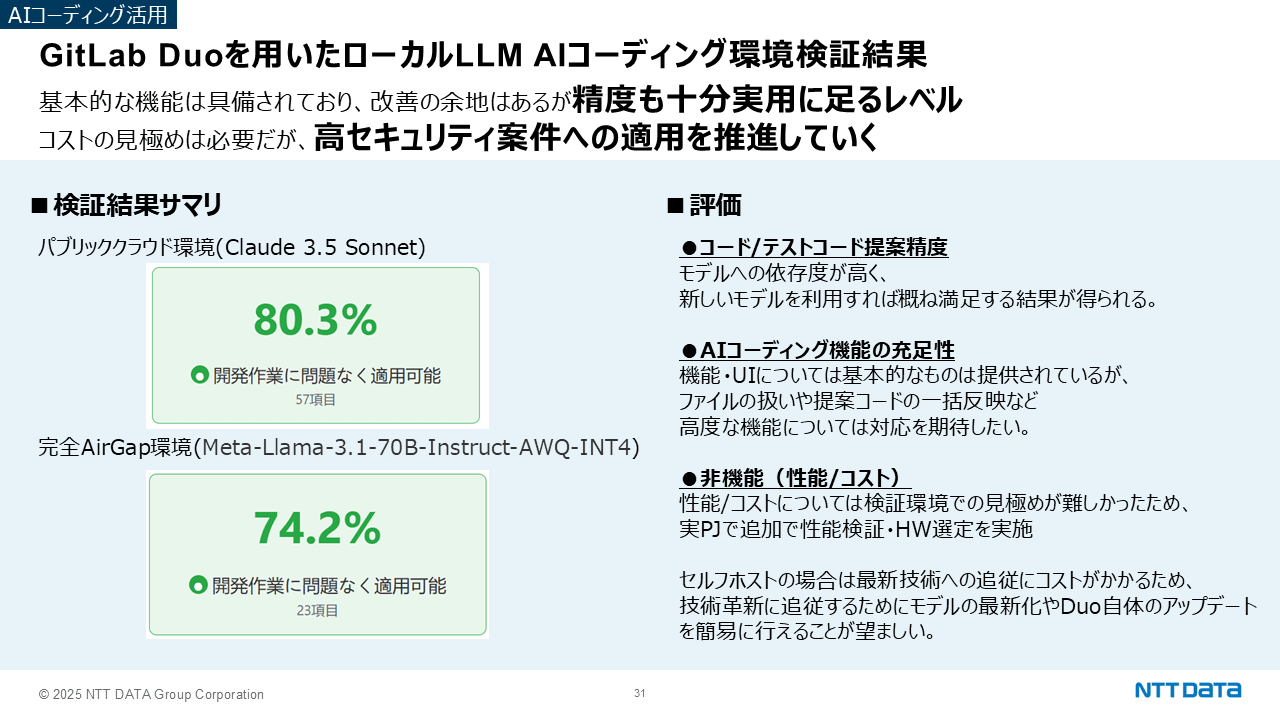

GitLab Duoを用いた検証結果

そしてこの日、GitLab Duoを用いたローカルLLM AIコーディング環境の検証結果を明らかにしてくれました。この検証では、機能面・非機能面での実用性を73項目で精査し、十分な精度を得られたことが報告されています。

「ローカルLLMは究極の安全性をもたらす」

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴

最後のセッションに登壇したのは、GitLabの佐々木 直晴。この日のすべてのセッションを振り返りながら、さまざまなポイントの背景や詳細について語りました。中でも印象深かったのは、AIがコーディングすることでセキュリティレベルが低下する背景についてです。

佐々木は、CSETが昨年公開した資料を示し、AIは人間が書いた脆弱性を含むコードを学習データとするためそれを模倣してしまう可能性があると警告しました。「AIは、 “機能的に正しく動くコードを素早く出力”しようとします。そのとき、セキュリティの観点で重要な構成要素を無視してしまうことがあるようです。たとえば、例外処理や入力チェックなどはコードに入っていなくても機能的には正しく動くため、AIの提案からは抜け漏れやすいということが考えられます」。ローカルLLMについては、「自社の強みが流出するリスクを抑え、究極的な安全性をもたらす存在」とし、実際に多くの企業がそこを目指すだろうと展望しています。

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 佐々木直晴

佐々木は、Haschka の3つの視点を目指すにあたり、GitLabはユーザーのAI利用時にもプライバシーや知的財産権を保護しながらSDLC全体をAIでサポートできるプラットフォームであり続けるとも述べ、AIに取り組むなら安心してGitLabを採用してほしいと会場に呼びかけました。

*SmartAgentは日本国内における株式会社NTTデータグループの商標です。