公開:2025年9月10日

11分で読めます

コード生成AIのリスクを管理し、ポテンシャルを最大限に引き出す【イベントレポート】

ガートナー セキュリティ&リスク・マネジメントサミット2025で登壇したGitLab吉瀬 淳一のセッション内容をレポート。

GitLabは2025年7月23~25日の3日間、都内ホテルで開催された「ガートナー セキュリティ & リスク・マネジメント サミット2025」に出展しました。本記事では、GitLabシニア・ソリューション・アーキテクト 吉瀬 淳一が登壇したセッションの模様についてレポートします。

会場の様子

この日の講演は、コード生成AIの話が中心です。まずは会社の話から入ったのですが、吉瀬は比較的社歴の浅いエンジニアで、働き方の紹介もユニークでした。GitLabは、全世界の全従業員がリモートで働いていることで知られています。実際に、GitLab社員の多くは、お客様やパートナー様から「よく聞くけれど、本当にそうなの?」と尋ねられた経験をしています。

吉瀬は、「GitLabには本社がありません。世界中のどこを探しても、オフィスすらありません。私の場合も、入社が決まると会社のPCが送られてきて、GitLabでの生活が始まりました。入社した当日から、いきなり1人ぼっちです」と話して、会場の空気を和ませました。

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 吉瀬 淳一

セキュリティ対策の全体像とシフトレフトの重要性

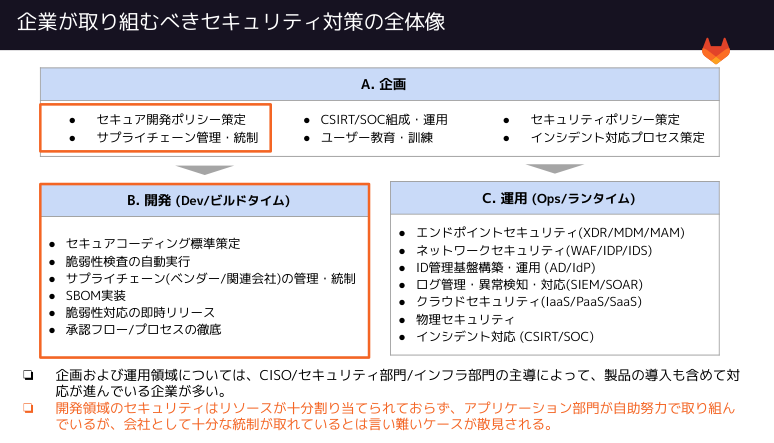

ソフトウェア開発においてコード生成AIを活用する前に、プロジェクトにおいてセキュリティをどう担保するかについて決めていく必要があります。その際に、セキュリティ対策の全体像を分解し、企画、開発、運用という大きく3つのくくりで詳細を決めることが必要です。

スライド:企業が取り組むべきセキュリティ対策の全体像

企画は、いわゆる統制やガバナンスのようなもの。企業全体、もしくはプロジェクト全体としてのルールを、ここで決めます。開発は、コードを生み出す段階での対策です。脆弱性検査の自動化やセキュアコーディングの標準化などがこれに当たります。運用におけるセキュリティ対策は、実行環境を守る手段を指します。エンドポイントセキュリティやネットワーク監視、ID管理、ログ管理などです。

そして、これらの中で、最も課題が多いのは開発の部分になります。吉瀬は、「開発課題が大きい理由のひとつは、実際の開発を外部委託していることでしょう。委託先が何をやってるのか見えにくいのです。ただ、この部分の改革に取り組んでいかなければ、本当の意味でのセキュリティを守ることはできません」と話します。

スライド:デジタル庁が提示する「セキュリティ・バイ・デザイン」の原則

そのためにも、シフトレフトが重要になります。開発の上流工程で対策を講じることで、デプロイ後に脆弱性が見つかって対応するなどの手戻りは大幅に低減します。さらに、品質の向上につながることも期待できます。実際に、デジタル庁が公開した『政府情報システムのためのセキュリティ・バイ・デザインガイドライン』でも、開発のなるべく早い段階にセキュリティを担保するプロセスを組み込み、問題点を潰していくことの重要性がうたわれています。

「現在、多くの日本企業は“事故が起きてからどうするかを考える”というセキュリティ対策を重視する傾向があるようです。それももちろん大切なのですが、偏りすぎると問題です。開発から運用に至るプロセスは左から右へと図示されますが、左側の開発段階でもやれることは数多くあります。きちんとシフトレフトして、開発の上流工程も最適化する方向で考えるべきです」(吉瀬)

生成AIを活用するエンジニアはすでに100%!?

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 吉瀬 淳一

その最適化すべき“左側”で、生成AIは大きなムーブメントになっています。吉瀬は、「生成AIを活用しているエンジニアは、ほぼ100%と言ってもいいくらい」と話します。「ソフトウェア開発にAIを使っていると答えた組織の割合が78%という調査結果がありますが、よく見てください。 “組織”ですよ。個人のレベルになるとどうでしょう。組織としては、人が書いていると思っているけれど、実はその人がAIを使っているケースは多いでしょう。なにしろ、生産性が桁違いですから」。

一方、GitLabの調査をまとめた『2024グローバルDevSecOpsレポート』によると、ソフトウェアエンジニアがコードを書く時間は、全就業時間の21%にとどまっています。残りの79%は脆弱性の対応やテスト、トラブルシューティング、打ち合わせなど。ここに、生成AIを導入してる企業の開発生産性が2割程度しか上がらない原因があります。全体の21%を占める部分の生産性が10倍になっても、残りの79%がボトルネックになり、全体的な生産性は上がらないのです。

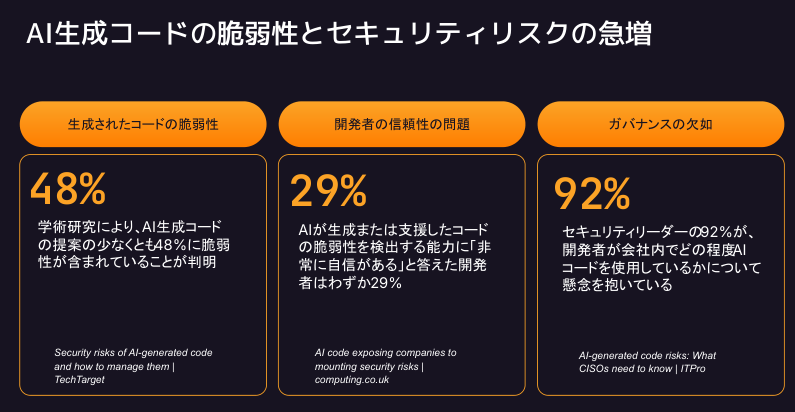

スライド:AI生成コードの脆弱性とセキュリティリスクの急増

さらに、生成AIのはらむセキュリティリスクに注意が必要です。上図に示したように、懸念点は大きく3つ。まず、AIが生成するコードには脆弱性が含まれがちです。次に、エンジニアは脆弱性が含まれていることは認識できるものの、その発見や対処法に自信を持っていません。最後に、マネジメントは、社内でAIがどういう扱われ方をしていて、どんなリスクが発生しているかをつかみきれていません。

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 吉瀬 淳一

さらに問題を大きくしているのが、AIのサイロ化です。ソフトウェア開発プロセスでは、さまざまなツールが使用されます。そしていま、各ツールの裏でAIが動くようになりました。これらのAIが、IssueやEpic、マージリクエストの議論、過去の変更履歴といった開発の全体的なコンテキストを把握できないことが問題なのです。プロセスの中には、特定の脆弱性を修正する目的のIssueがあります。しかし、コード生成AIはその背景を知りません。CI/CDのAIは単にテストの成否だけを見ます。この状況では、「脆弱性を修正する」という本来の修正意図が反映されているかどうかを判断できません。“開発の文脈”を理解しないまま、各ツール上だけで動くAIが部分的な判断を下すことで、本質的な問題が見過ごされてしまうリスクが高まってしまうのです。

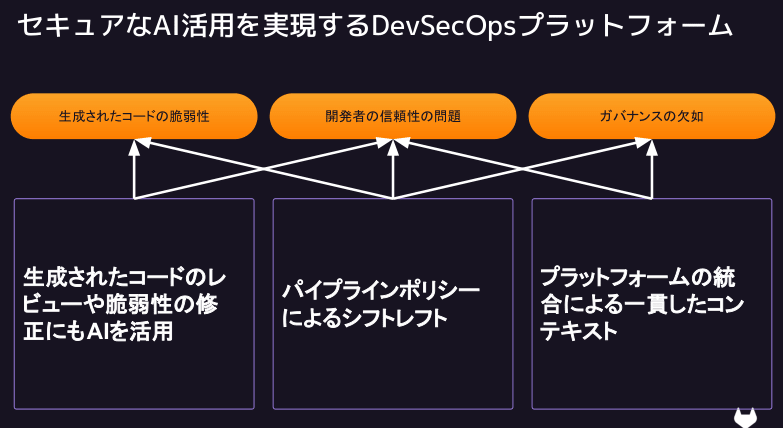

単一のプラットフォームでソフトウェア開発ライフサイクル全体を管理する

こうした状況を抜本的に解決するために、 GitLabは単一のプラットフォームでソフトウェア開発ライフサイクル全体を管理するというアプローチを採ります。企画、開発、運用にまたがるセキュリティ対策全体を鳥瞰する包括的な解決策であり、コードの脆弱性、開発者の信頼性、ガバナンスという3つの懸念点もクリアできます。

スライド:セキュアなAI活用を実現するDevSecOpsプラットフォーム

GitLabのソリューションにおいて、生成AIを活用した開発プロジェクトのシフトレフトを支える中心になるのが、GitLab Duoのコードレビュー&修正支援機能です。GitLab Duoでは、人間がレビューする前にAIがコードを自動チェックし、脆弱性を指摘します。さらに、脆弱性が生まれた原因と具体的な修正方法までAIが提案することで、脆弱性発生リスクを極小化することができます。開発段階においてGitLab Duoを利用することで、セキュアなコード開発を促進する体制が自然に生まれることになります。

GitLab上でプロセスを整え、ルール化を徹底すれば、シフトレフトは自然に推進されます。たとえば、パイプラインポリシーを整備すれば、開発者のスキルや意識に依存しない一貫したセキュリティレベルを担保できます。コードのコミットをトリガーに多様なセキュリティスキャンを自動実行するなど、適切なタイミングでセキュリティスキャンするプロセスを組織に根付かせることもできます。開発プロセスを最適化し続けることで、問題を早期に発見し、対処できる強固な体制が生まれます。

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 吉瀬 淳一

GitLabのAIはプラットフォームとしての強みを生かし、一貫したコンテキストにもとづいて全体に対する有益な示唆を与えてくれます。GitLabを単一データストアとして、開発の全工程のデータを一元管理しておけば、AIが“全体の文脈”を理解できます。コードの関連性を把握し、変更の影響範囲もスピーディに指摘してくれます。サイロ化されたツールでは不可能な、一貫性のある高度な支援が可能になるのです。

さらに、GitLabのAIポリシーは、極めて透明性の高いものです。GitLabのAIは、「顧客のデータを学習データとして利用しない」など、企業の知的財産を守る明確なポリシーを設けています。ユーザーは、安心して最先端のAI技術を活用することも可能ですし、よりセキュアな環境を求める場合は、オンプレミス環境におけるローカルLLM運用にも対応しています。

一貫したコンテキストの中でAIの力を最大限に生かす

GitLab合同会社 ソリューションアーキテクト本部 シニアソリューションアーキテクト 吉瀬 淳一

コード生成AIは、開発を加速させる強力な武器です。ただし、正しく活用すれば、であることに注意が必要です。コード生成AIのポテンシャルを最大限に引き出し、同時にリスクを管理するために必要な要素は、ここまで述べてきたとおりです。つまり、開発ライフサイクル全体を俯瞰し、一貫したルールとコンテキストのもとでAIを機能させる、GitLabのような統合プラットフォームが不可欠なのです。

吉瀬は、「生成AIの時代は始まったばかりで、これからどんどん広まっていくでしょう。ひとりの開発者が生み出すコードの量は、これまでに比べると凄まじく増えます。生産性はどんどん高まります。すばらしいことです」と話します。

「確かに、生成AIの書いたコードに脆弱性が大量に含まれているというリスクはありますが、生産性とリスクのバランスを考えると、AIを使わないという選択肢はありえません。だからこそ、コードのレビューや脆弱性の修正にもAIを使い、パイプラインポリシーのシフトレフトをきちんとやる必要があるのです。プラットフォームを統合して、一貫したコンテキストの中でAIの力を最大限に生かしていきましょう。これがGitLabからのメッセージです」(吉瀬)

イベントで配られたノベルティ(水筒)

イベントで配られたノベルティ(スニーカー)